通过丹尼尔黑尔, 暗影证明7月26,2021

通过丹尼尔黑尔, 暗影证明7月26,2021

随着乔拜登总统结束美国在阿富汗的军事介入,这场跨越近 20 年的冲突,随着乔拜登总统结束美国在阿富汗的军事介入,一场跨越近 20 年的冲突,美国司法部寻求有史以来最严厉的判决在针对阿富汗战争退伍军人的案件中未经授权披露信息。

丹尼尔黑尔因违反《间谍法》而“承担责任”,他向弗吉尼亚东区地方法院法官利亚姆奥格雷迪法官提交了一封信,以回应检察官的恶意。 它可以被解释为在宣判前向法院请求宽恕,但最重要的是,它概述了美国政府和美国法院永远不会允许他在陪审团面前为他的行为辩护。

在 22 月 XNUMX 日提交给法庭的信中,黑尔谈到了他与抑郁症和创伤后应激障碍 (PTSD) 的持续斗争。 他回忆起他部署到阿富汗的美国无人机袭击。 他努力应对从阿富汗战争结束的回家,以及他必须做出的决定以继续他的生活。 他需要钱上大学,最终在一家国防承包商处找到了一份工作,这使他为国家地理空间情报局 (NGA) 工作。

“由左决定是否采取行动,”黑尔回忆说,“我只能做我在上帝和我自己的良心面前应该做的事情。 我得到了答案,要停止暴力循环,我应该牺牲自己的生命,而不是另一个人的生命。” 于是,他联系了一位之前接触过的记者。

黑尔将于 27 月 31 日被判刑。他是美国空军无人机项目的一部分,后来在 NGA 工作。 他于 XNUMX 月 XNUMX 日对一项违反《间谍法》的指控认罪,当时他向 Intercept 联合创始人 Jeremy Scahill 提供了文件,并匿名在 Scahill 的书中写了一章, 暗杀情结:在政府的秘密无人机战争计划中.

他于 28 月 XNUMX 日被拘留并被送往弗吉尼亚州亚历山大市的 William G. Truesdale 拘留中心。来自审前和缓刑服务机构的一名名叫迈克尔的治疗师侵犯了患者的隐私,并与法庭分享了与他的心理健康有关的详细信息。

公众从索尼娅·肯纳贝克的黑尔那里听到了 国鸟 2016 年上映的纪录片。 出版 在 Kerry Howley 撰写的《纽约杂志》中引用了黑尔并讲述了他的大部分故事。 然而,这是自他被捕入狱以来,媒体和公众第一次有机会阅读黑尔关于他为揭露无人机战争的真实性质所做的选择的未经过滤的观点。

以下是为便于阅读而略加编辑的成绩单,但是,所有内容均未以任何方式、形状或形式进行更改。

TRANSCRIPT

尊敬的奥格雷迪法官:

我努力与抑郁症和创伤后应激障碍一起生活,这已经不是什么秘密了。 两者都源于我在农村山区社区长大的童年经历,并因在服兵役期间接触过战斗而变得更加复杂。 抑郁症是常态。 虽然压力,尤其是战争造成的压力,可以在不同的时间以不同的方式表现出来。 受创伤后应激障碍和抑郁症折磨的人的典型迹象通常可以从外表上观察到,并且实际上是普遍可识别的。 面部和下巴的粗线条。 曾经明亮而宽阔的眼睛,现在深邃而恐惧。 并且对曾经能激发快乐的事物莫名其妙地突然失去了兴趣。

这些是我在服兵役前后的举止上的显着变化。 [那]我在美国空军服役的那段时间对我的印象是轻描淡写。 更准确地说,它不可逆转地改变了我作为美国人的身份。 永远地改变了我生命故事的主线,并融入了我们国家的历史结构。 为了更好地理解这件事发生的重要性,我想解释一下我在 2012 年部署到阿富汗的经历,以及我是如何因此违反《间谍法》的。

作为驻扎在巴格拉姆空军基地的信号情报分析师,我被要求追踪据信被所谓的敌方战斗人员拥有的手机手机设备的地理位置。 为了完成这项任务,需要访问一个复杂的全球卫星链,这些卫星能够与遥控飞机(通常称为无人机)保持不间断的连接。

一旦建立了稳定的连接并获得了目标手机设备,美国的图像分析师将与无人机飞行员和相机操作员协调,使用我提供的信息接管无人机视野内发生的一切. 这样做最常用于记录疑似武装分子的日常生活。 有时,在适当的条件下,会尝试捕获。 其他时候,决定在他们站立的地方打击并杀死他们会受到权衡。

我第一次目睹无人机袭击发生在我抵达阿富汗的几天内。 那天一大早,天还没亮,一群人就聚集在帕克蒂卡省的山区,围着篝火,拿着武器和泡茶。 他们随身携带武器在我长大的地方不会被认为是不寻常的,更不用说在阿富汗当局控制之外几乎无法无天的部落领土内,除非其中有塔利班的嫌疑成员,因为被他口袋里的目标手机设备带走。 至于其余的人,他们有武装,有军人年龄,坐在所谓的敌方战斗人员面前,这些证据也足以让他们受到怀疑。 尽管和平集会,没有构成威胁,但现在喝茶的人的命运几乎已经完成。 当我坐在一旁,透过电脑显示器观看时,突然一阵可怕的地狱火导弹击落下来,在晨光山的一侧溅出紫色的水晶内脏,我只能看着。

从那时起直到今天,我一直在回想起在冰冷舒适的电脑椅上进行的几个这样的暴力画面。 没有一天我不质疑我的行为的正当性。 根据交战规则,我可能允许我帮助杀死那些我不会说的语言、我不懂的习俗和我无法识别的罪行的人,我确实以可怕的方式看着他们死。 但是我怎么能认为我是光荣的,一直等待下一次杀死毫无戒心的人的机会,这些人通常对我或当时任何其他人都没有危险。 不客气,怎么可能有思想家继续相信保护美利坚合众国有必要在阿富汗杀戮,而不是在场的任何人对 11 月 2012 日对我们的袭击负责国家。 尽管如此,在 9 年,也就是奥萨马·本·拉登在巴基斯坦去世整整一年之后,我参与了杀害被误导的年轻人的行动,他们在 11/XNUMX 那天还只是孩子。

尽管如此,尽管我有更好的本能,但由于害怕受到影响,我继续服从命令并服从我的命令。 然而,一直以来,人们越来越意识到,这场战争与防止恐怖分子进入美国几乎没有关系,而与保护武器制造商和所谓的国防承包商的利润有很大关系。 这个事实的证据在我周围暴露无遗。 在美国历史上时间最长、技术最先进的战争中,合同雇佣兵人数超过穿制服的士兵,比例为 2 比 1,收入高达他们工资的 10 倍。 与此同时,不管是正如我所看到的那样,一个阿富汗农民被炸成两半,但奇迹般地清醒而毫无意义地试图把他的内脏从地上挖出来,还是一个挂着美国国旗的棺材被放到阿灵顿国家公园里墓地响起 21 响礼炮声。 砰砰砰。 两者都有助于证明以牺牲他们和我们的血为代价的资本轻松流动是合理的。 当我想到这一点时,我为自己为支持它所做的事情感到悲痛和羞愧。

我生命中最痛苦的一天是在我部署到阿富汗的几个月后,一次例行的监视任务变成了灾难。 几个星期以来,我们一直在追踪居住在贾拉拉巴德周围的一圈汽车炸弹制造商的动向。 那个夏天,针对美国基地的汽车炸弹已成为一个日益频繁和致命的问题,因此付出了很多努力来阻止它们。 这是一个多风多云的下午,其中一名嫌疑人被发现向东行驶,高速行驶。 这让我的上司感到震惊,他们认为他可能试图越过边境逃到巴基斯坦。

无人机袭击是我们唯一的机会,它已经开始排队进行射击。 但不太先进的捕食者无人机发现很难穿透云层并与强大的逆风竞争。 单个有效载荷 MQ-1 未能与其目标连接,而是丢失了几米。 车辆受损但仍可驾驶,在勉强避免破坏后继续向前行驶。 最终,一旦对另一枚来袭导弹的担忧平息,驱动器就停下来,下车检查自己,好像不敢相信自己还活着。 从乘客一侧走出来一个女人,她穿着一件不会弄错的罩袍。 令人震惊的是,刚刚得知有一个女人,可能是他的妻子,和我们刚才打算杀死的男人在一起,我没有机会看到接下来发生的事情,然后无人机在她开始时转移了它的相机疯狂地从车后拉出什么东西。

几天过去了,我终于从我的指挥官的简报中了解到发生了什么。 车上确实有嫌疑人的妻子,后面还有他们的两个年幼的女儿,年龄分别为5岁和3岁。 第二天,一名阿富汗士兵被派去调查汽车停在哪里。

在那里,他们发现它们被放置在附近的垃圾箱中。 [大女儿]因弹片刺穿她的身体造成不明伤口而被发现死亡。 她的妹妹还活着,但严重脱水。

当我的指挥官向我们传达这个信息时,她似乎表达了厌恶,不是因为我们错误地向一个男人和他的家人开枪,杀死了他的一个女儿,而是因为嫌疑炸弹制造者命令他的妻子把女儿的尸体丢进垃圾桶,这样两人就能更快的越过边境。 现在,每当我遇到一个人认为无人机战争是合理的并且可靠地保证了美国的安全时,我会想起那次并问自己,我怎么可能继续相信我是一个好人,值得我的生命和追求的权利幸福。

一年后,在我们这些即将退伍的人的告别会上,我独自坐在那里,被电视惊呆了,而其他人则一起回忆。 电视上的突发新闻是总统[奥巴马]首次公开发表关于在战争中使用无人机技术的政策的言论。 他的言论是为了让公众放心,这些报道仔细审查了无人机袭击中平民的死亡和针对美国公民的袭击。 总统说,需要达到“近乎确定”的高标准,以确保没有平民在场。

但根据我对平民可能出现的情况的了解,除非另有证明,否则被杀的人几乎总是在行动中被指定的敌人。 尽管如此,当总统继续解释如何使用无人机消灭对美国构成“迫在眉睫的威胁”的人时,我继续听他的话。

总统用干掉一名狙击手的比喻,将目光投向一群谦逊的人群,比喻使用无人机来阻止潜在的恐怖分子实施他的邪恶阴谋。 但正如我所理解的那样,谦逊的人群是那些生活在对天空中无人机的恐惧和恐惧中的人,而场景中的狙击手是我。 我开始相信无人机暗杀的政策被用来误导公众,它可以保护我们的安全,当我最终离开军队时,仍在处理我曾经参与过的事情,我开始大声疾呼,相信我参与无人机计划是大错特错的。

我致力于反战激进主义,并被邀请参加 2013 年 XNUMX 月下旬在华盛顿特区举行的和平会议。来自世界各地的人们聚集在一起,分享关于生活在无人机时代的体验。 Faisal bin Ali Jaber 从也门出发,告诉我们他的兄弟 Salim bin Ali Jaber 和他们的堂兄 Waleed 的遭遇。 瓦利德曾是一名警察,萨利姆是一位备受尊敬的煽动性伊玛目,以向年轻人布道,讲述他们选择参加暴力圣战时走向毁灭的道路。

2012 年 XNUMX 月的一天,当地基地组织成员乘坐汽车穿过费萨尔的村庄,在阴凉处发现了萨利姆,将车停在他身边,招手让他过来和他们交谈。 没有人会错过向年轻人传福音的机会,萨利姆在瓦利德的身边小心翼翼地前进。 费萨尔和其他村民开始远远地看着。 更远的地方还有一架一直存在的死神无人机。

当费萨尔讲述接下来发生的事情时,我感觉自己回到了 2012 年那天我所在的地方。当时费萨尔和他村里的人不知道的是,他们并不是唯一一个看着萨利姆接近圣战分子的人在车里。 在阿富汗,我和所有值班人员都暂停了工作,目睹了即将展开的大屠杀。 在千里之外按下按钮,两枚地狱火导弹从天而降,紧接着又是两枚。 我和周围的人毫无悔意,鼓掌欢呼,得意洋洋。 在一个无言的礼堂前,费萨尔哭了。

和平会议大约一周后,我收到了一份利润丰厚的工作机会,如果我要回来担任政府承包商的话。 我对这个想法感到不安。 在那之前,我在军事分离后的唯一计划是上大学以完成我的学位。 但是我能赚到的钱远远超过我以前赚过的钱; 事实上,这比我任何受过大学教育的朋友都多。 所以经过深思熟虑,我推迟了一个学期上学,并接受了这份工作。

很长一段时间,我一想到要利用我的军事背景找到一份轻松的办公桌工作,就对自己感到不舒服。 在那段时间里,我仍在处理我所经历的一切,我开始怀疑我接受作为国防承包商返回是否再次为金钱和战争问题做出了贡献。 更糟糕的是,我越来越担心我周围的每个人也参与了集体妄想和否认,这被用来证明我们为相对轻松的劳动而支付的高薪是合理的。 当时我最害怕的就是不被质疑的诱惑。

然后有一天下班后,我坚持与一对同事交往,我非常欣赏他们才华横溢的工作。 他们让我感到宾至如归,我很高兴得到他们的认可。 但是,令我沮丧的是,我们全新的友谊出乎意料地发生了转折。 他们选择让我们花点时间一起查看过去无人机袭击的一些存档镜头。 围绕着电脑观看所谓的“战争色情”的这种结合仪式对我来说并不陌生。 在部署到阿富汗期间,我一直参与其中。 但在那一天,事发多年后,我的新朋友们 [喘气] 和冷笑,就像我的老朋友们一样,在他们生命的最后时刻看到不露面的人。 我也坐在旁边看,什么也没说,心都碎了。

法官大人,关于战争的本质,我所理解的最真实的真理是战争是创伤。 我相信,任何被要求或被迫参与对抗他们同胞的战争的人都会受到某种形式的创伤。 那样的话,没有哪个士兵有幸从战争中归来,毫发无伤。

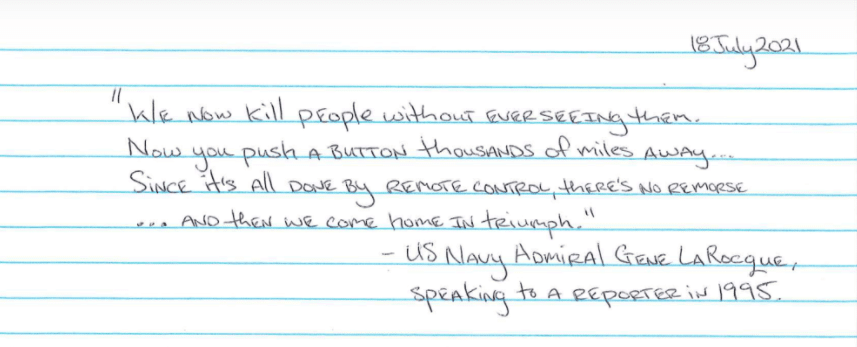

创伤后应激障碍的症结在于,它是一个道德难题,它给一个人的心灵造成了无形的创伤,在创伤事件中幸存下来后承受了沉重的经历。 PTSD 的表现方式取决于事件的情况。 那么无人机操作员如何处理这个问题呢? 胜利的步枪手,毫无疑问地懊悔,至少在战场上与敌人对峙时,他的荣誉完好无损。 坚定的战斗机飞行员不必目睹可怕的后果。 但是,我能做些什么来应对我所延续的不可否认的残酷行为呢?

我的良心,曾经一度陷入困境,现在咆哮着恢复了生机。 起初,我试图忽略它。 而是希望有比我更好的人来接过我的杯子。 但这也太愚蠢了。 任凭我决定要不要去做,我只能做我在上帝和我自己的良心面前应该做的事情。 我得到了答案,要停止暴力循环,我应该牺牲自己的生命而不是他人的生命。

所以我联系了一位调查记者,我之前与他建立了关系,并告诉他我有一些美国人民需要知道的事情。

商祺!

丹尼尔·黑尔